2023. 6. 8. 22:25ㆍ따뜻한 토론교육 봄호(제4호)/토론 이야기

가족에게 주장하는 글로 토론하기

청주토론모임 최미순

가. 민주주의 실천

‘우리가 원하는 우리나라’라는 주제로 민주주의를 공부하고 있다. 주제의 마무리는 민주주의 실천 ‘우리가 정해요.’로 가족 안의 민주주의를 돌아보고 가족 헌법을 만들고 가족에게 주장하는 글을 쓰는 활동이다.

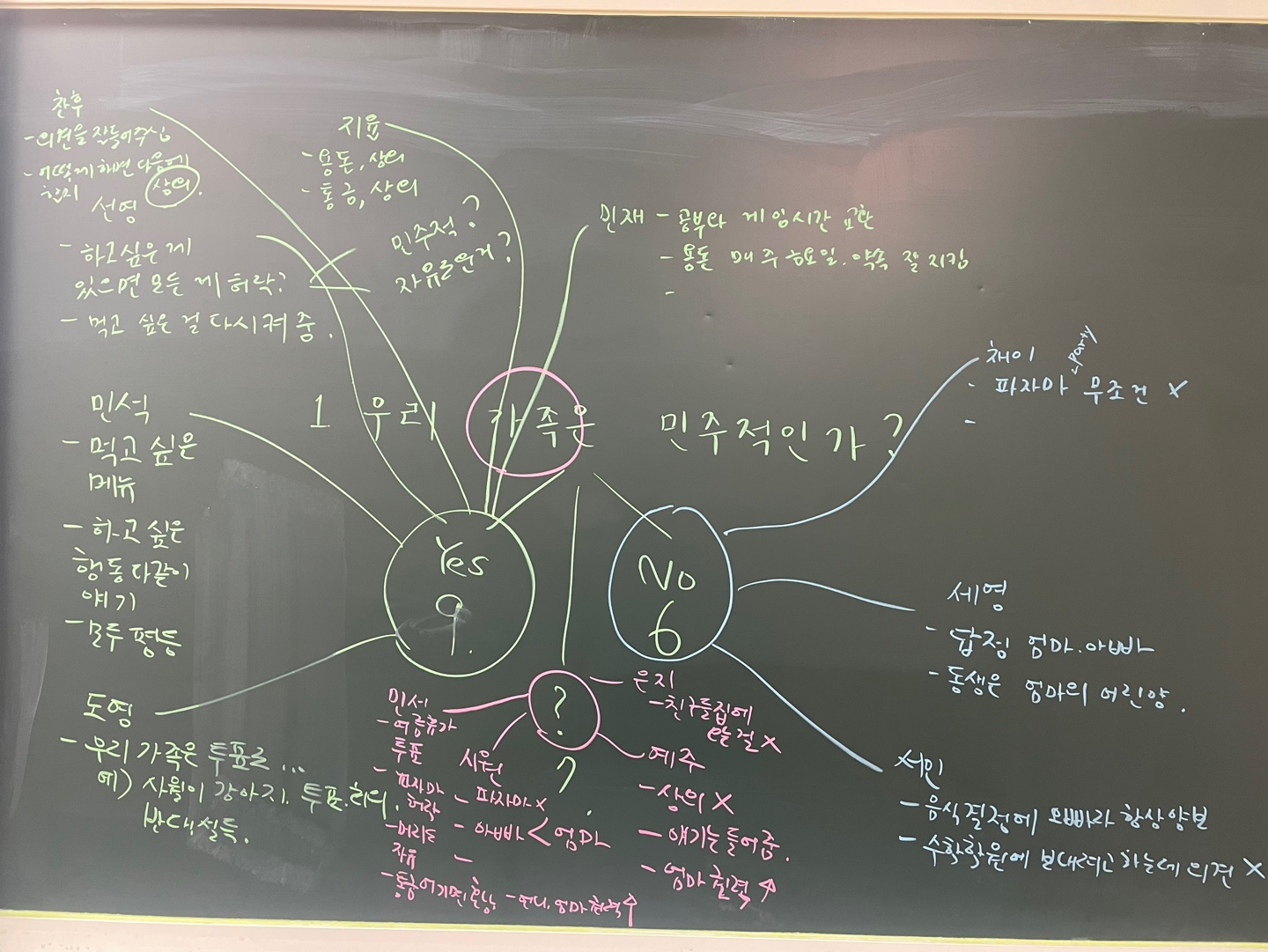

1) 우리 가족은 민주적인가?

‘우리 가족은 민주적인가?’라는 질문으로 수업을 시작했다. 23명의 아이 중 9명이 ‘그렇다.’라고 대답했고 6명은 ‘그렇지 않다.’ 7명은 ‘잘 모르겠다.’라고 대답했다. 왜 그렇게 생각하는지 경험을 들어서 이야기를 나누었다. 도영이는 최근에 강아지를 입양했는데 가족회의를 하고 투표를 통해서 결정했고 반대하는 가족을 설득했다고 했다. 민석이는 가족이 먹고 싶은 메뉴를 함께 상의하고 모두가 평등하므로 민주적이라고 생각한다고 대답했다. 선영이는 하고 싶은 게 있으면 모든 게 허락이라고 대답했는데, 그러자 아이들이 “그게 민주적인 거야? 그건 그냥 자유로운 거 아니야?”라고 질문했다.

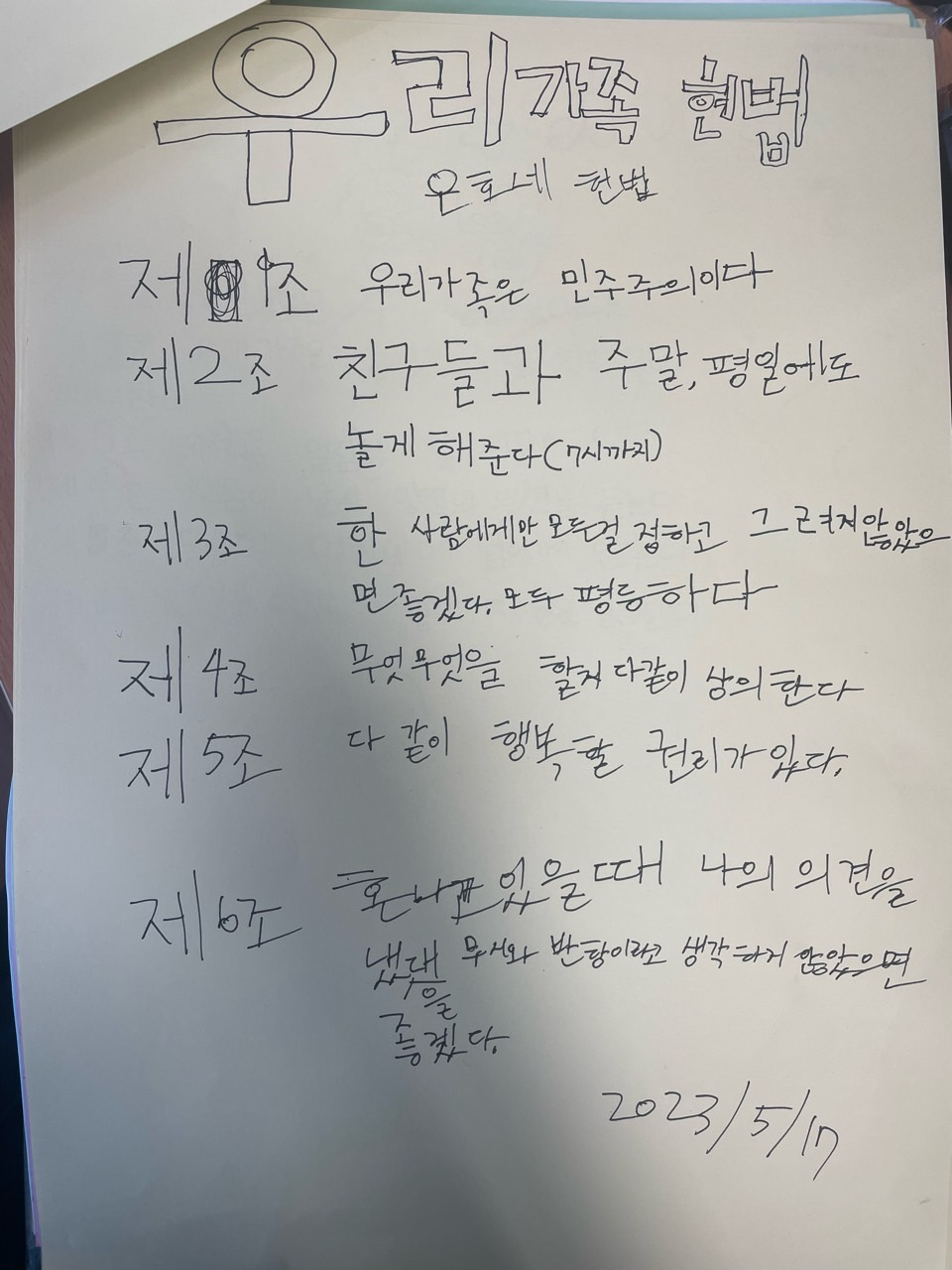

2) 가족 헌법 만들기

손바닥 헌법책으로 헌법을 공부하고 학급 헌법을 만들었던 기억을 참고해서 가족 헌법을 만들었다. 가족 헌법은 가족이 모여서 만들어야 하는 게 맞지만, 아이들이 가정에서 어떤 점을 원하는지 살펴보기 위해 가족 헌법 초안을 스스로 작성하도록 했다. 만든 가족 헌법은 집으로 가져가서 가족회의를 통해 개정하기로 했다.

|

|

|

|

|

|

나. 가족에게 주장하는 글쓰기

<아이들과 함께하는 갈래별 글쓰기>(우리교육) 중 이호철 선생님이 쓰신 ‘자기 삶과 가까운 주장하는 글’을 동학년 선생님들과 함께 읽었다. 동학년 선생님들과 밑줄 치고 읽은 내용을 일부 옮겨 본다.

| 아이들은 다른 갈래 글보다는 주장하는 글쓰기를 훨씬 더 어려워한다. 왜 그럴까? 그건 아이들이 자기 생각이나 주장을 마음 놓고 표현할 수 있는 환경에서 자라지 못하기 때문이다. 집에서나 집 밖에서나 학교에서나 어른들의 권위에 눌려서 어른들이 요구하는 생각대로 생각하고, 지시·명령하는 대로 행동하고 있다. 아이들은 생각이 짧고 자기 생각을 제대로 표현할 줄은 잘 모르지만 어른들은 아이들의 어떤 말이든 어떤 행동이든 끝없이 받아들일 수 있는 환경을 만들어 주어야 한다. 그래서 아이들이 마음 놓고 자기의 생각을 말할 수 있게 해야만 제 목소리를 가진 글을 쓸 수 있을 것이다. |

| 자기 삶과 가까운 주장 글을 써야 하는 까닭 바로 앞에서도 이야기했지만 교과서에 나와 있는 주장하는 글을 보면 당연한 주장이고 짜임새도 참 잘 짜여 있는 글이다. 그런데 아이들에게 공감을 얻을 수도 없고 마음을 움직일 수 없는 것은 아이들의 절실한 삶에서 나온 것이 아니기 때문이다. |

| 아이들에게 주장하는 글감을 이렇게 찾도록 하자. 먼저 아이들이 겪은 일 가운데 가까이에서부터 문제가 있는 일, 따져 볼 일, 불편한 점, 잘못되어서 바르게 고쳐야 할 일, 있어서는 안 될 일, 자기에게 괴로운 일, 나에게 꼭 필요한 것(일)들은 어떤 것들이 있는지 찾아보도록 한다. |

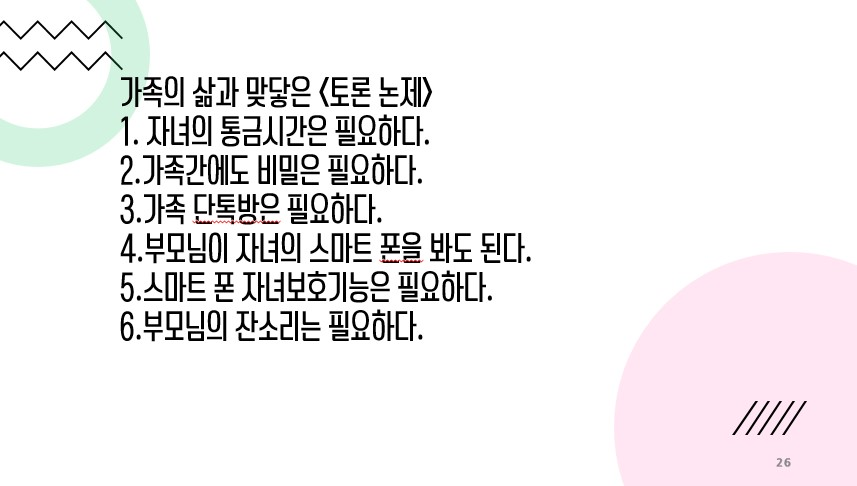

우리 아이들이 자기 삶과 가까운 주장하는 글을 쓸 수 있도록 본보기글을 어린이들이 쓴 글로 읽어주었다. 그리고 가족과 관련된 논제를 함께 정해 보았다. 처음엔 우리 반이 정한 논제에서 하나를 정해 토론하고 그 토론을 위한 입안문을 다듬어 주장하는 글쓰기를 하려고 했다. 그런데 가족 헌법에서도 그렇고 아이마다 각자의 사정이 다 달라서 토론을 생략하고 자기의 삶에 맞는 주장하는 글쓰기에 힘을 쏟기로 했다. 주장하는 글의 짜임을 배우고 바로 가족에게 주장하는 글을 썼다. 아이들이 쓴 글을 읽어보니 토론 입안문을 쓸 때도 그랬지만 주장과 근거까지는 잘 쓰는데 경험과 자료를 바탕으로 설명하는 부분이 아쉬웠다. 다음 날 컴퓨터실에 가서 글을 옮겨 적을 때 자연스럽게 글 고쳐 쓰기가 이루어졌다.

가족에게 주장하는 글을 쓰고 나서 토론을 했다. 토론 방식은 짝 토론 방식을 따랐다. 먼저 가족에게 주장하는 글쓰기로 2분 동안 입안을 한다. 맞은편에 앉은 친구는 가족 입장이 되어 2분간 질문을 한다. 역할극 방식이라고 한 것은 아닌데 아이들은 자연스럽게 역할극처럼 느꼈던 것 같다. 보호자의 입장이 되었을 때는 목소리랑 말투까지 바꿔가면서 토론하는 아이들도 있었다. 이렇게 여러 번 짝을 바꿔가며 토론했다. 짝이 바뀔 때마다 나의 주장과 가족 질문의 입장을 바꾸니 더 재밌게 참여했다.

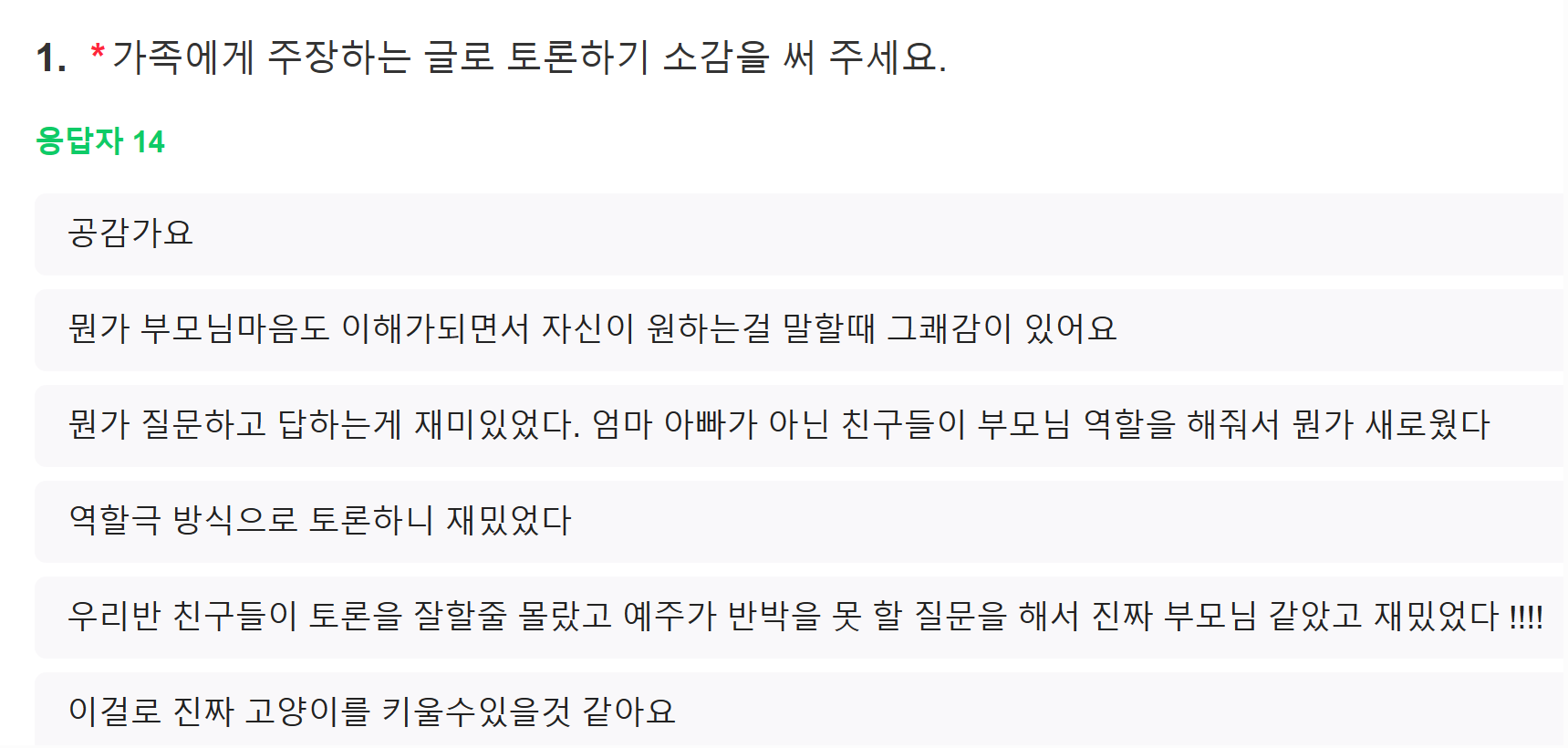

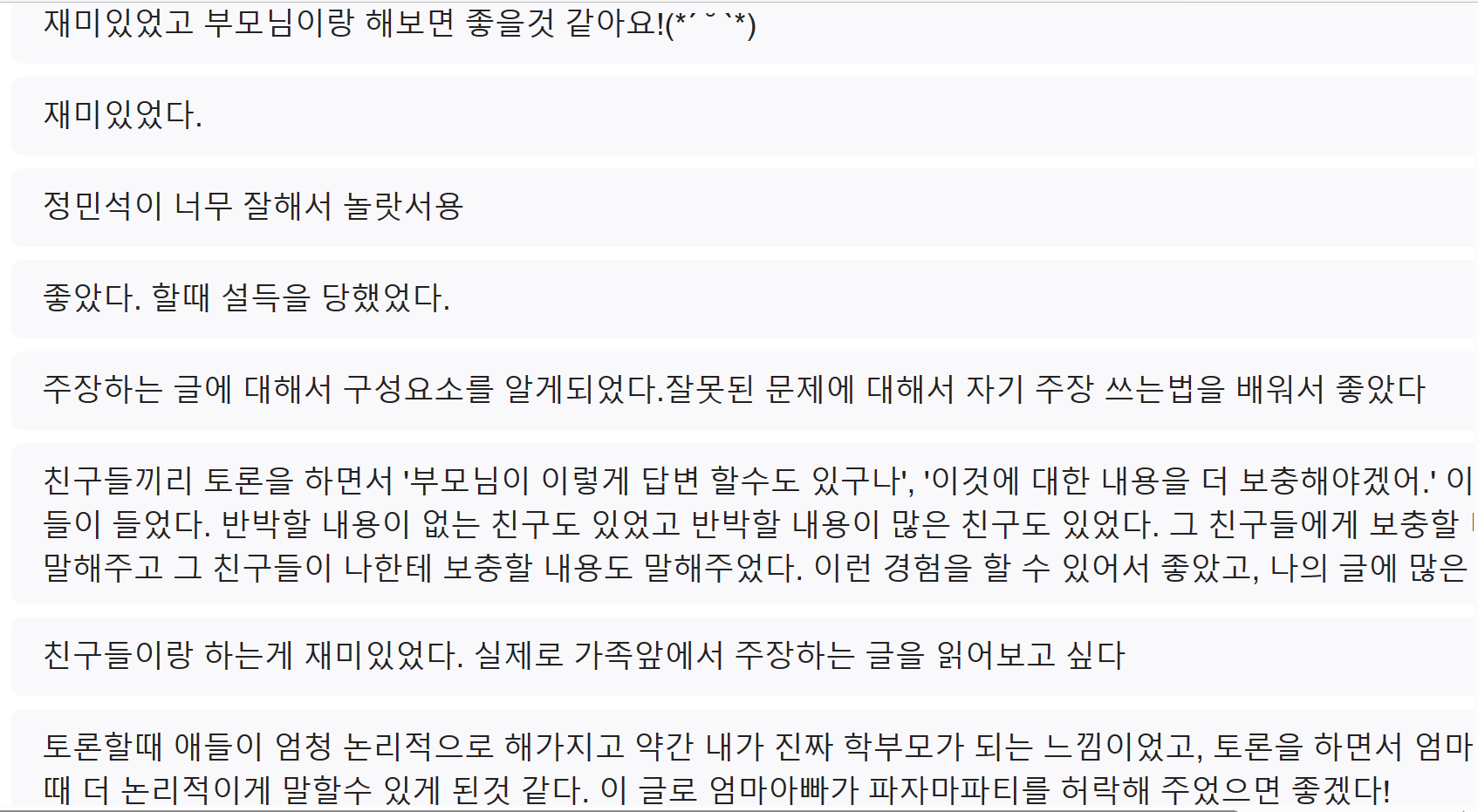

다음은 가족에게 주장하는 글로 토론을 한 아이들의 소감이다. 이제 가족에게 주장하는 글을 다듬어 학급신문으로 엮어서 보호자님께 보내는 일만 남았다. 이호철 선생님 말씀대로 아이들이 마음 놓고 자기 생각을 말할 기회를 만들어 가는 게 일상 속의 민주주의 실천이 아닐까 생각하며 글을 마친다.